Cuando los medios, el Estado y la sociedad legitiman la muerte.

Cristian Cortez, 18 años, muerte cerebral por haber robado un celular. Los vecinos de Rawson, San Juan, lo molieron a palos. La policía se lo llevó detenido sin brindarle asistencia médica. Se cayó redondo dentro de la comisaría. Está peleando por su vida. Facundo Agüero, 22 años, entra al hospital con un paro cardíaco provocado por la tortura ejercida por parte de las fuerzas. Supuestamente se había afanado un perfume en Neuquén. Tenía el ticket de compra en la billetera. Facundo Burgos, 11 años, lo fusilaron por la espalda por transitar en una moto «de manera sospechosa» con un amigo en Tucumán. Su abuela y familiares denuncian la creación de historias falsas para justificar lo que pasó.

Necesito escribir.

Cuando no es la policía, son los ciudadanos. ¿Qué nos pasa? Facebook y Twitter colmados de publicaciones: «si es chorro, tiene que morir», «que se joda por robar», «vayan a laburar». No entiendo, debo estar leyendo mal. ¿Qué nos pasa? Me acuerdo del pibe de 13 años, en Córdoba, sangrando en un video tras recibir una golpiza por robarle el celular a una mujer. Intento tragar saliva, pero me cuesta, cada vez que leo «justicia por mano propia» o «pena de muerte» se me hace un nudo en la garganta.

Pienso en la palabra barbarie. Leo en Google: «actitud de la persona o grupo que actúan fuera de las normas de cultura, en especial de carácter ético, y son salvajes, crueles o faltos de compasión hacia la vida o la dignidad de los demás». Me acuerdo de «El Facundo» y de Sarmiento. Se me pone la piel de gallina, no quiero pensar en él. Considero un texto de la facultad de Foucault: «Las redes del poder». Cuanto más delincuentes existan, más miedo tendrá la población y más aceptado será el sistema de control. Reflexiono: ¿Qué están haciendo con nosotros? Me angustio.

Prefiero parar y leer el diario. Patricia Bullrich declaró sobre el caso de Facundo en Tucumán: «Frente al delito, las fuerzas deben actuar». Esta mujer es macabra. Respiro, tal vez tengo miedo. Se me aparecen en la cabeza Santiago y Rafael. Empiezo a llorar, voy a tomar agua.

Mejor sigo escribiendo, me tengo que concentrar. Me cuesta, me acuerdo que faltan pocos días para el 24, para ir a la plaza con toda mi familia. Nunca más es nunca más.

Vuelvo, nos están matando a los pibes. Tengo ganas de gritar.

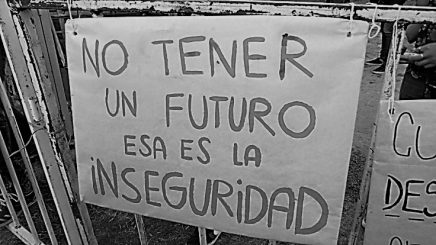

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a avalar el cierre de escuelas y la compra de armas? ¿Cuándo vamos a ocuparnos de la educación, cuando vamos a ocuparnos de la inclusión? A nuestros chicos se los consume el paco, se los consume la violencia, se los consume la exclusión y la realidad que viven a diario. Son fruto de las malas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra historia como país y así y todo a nadie le importa.

¿Alguien puede gritar conmigo? Respiro y sigo.

No nos importa saber si comen, no nos importa saber si tienen frío, no nos importa saber si sufren. Nadie los valora, nadie los entiende. ¿Por qué? ¿Por qué diario nos encargamos de cagarlos a palos y torturarlos, de hacerles saber que nunca van a salir, de hacerles sentir que su vida no tiene sentido? ¿Por qué carajo después vamos y les pedimos que valoren lo ajeno, el «esfuerzo» y el trabajo? Cuanta crueldad.

No entiendo, necesito parar.

Llegó mi hermano de la escuela con su guardapolvo blanco todo manchado de marcadores. «¡Qué suerte que tiene!» pienso mientras lo abrazo fuerte. Me acuerdo de Cristian y Facundo. Me angustio otra vez. Prefiero terminar.